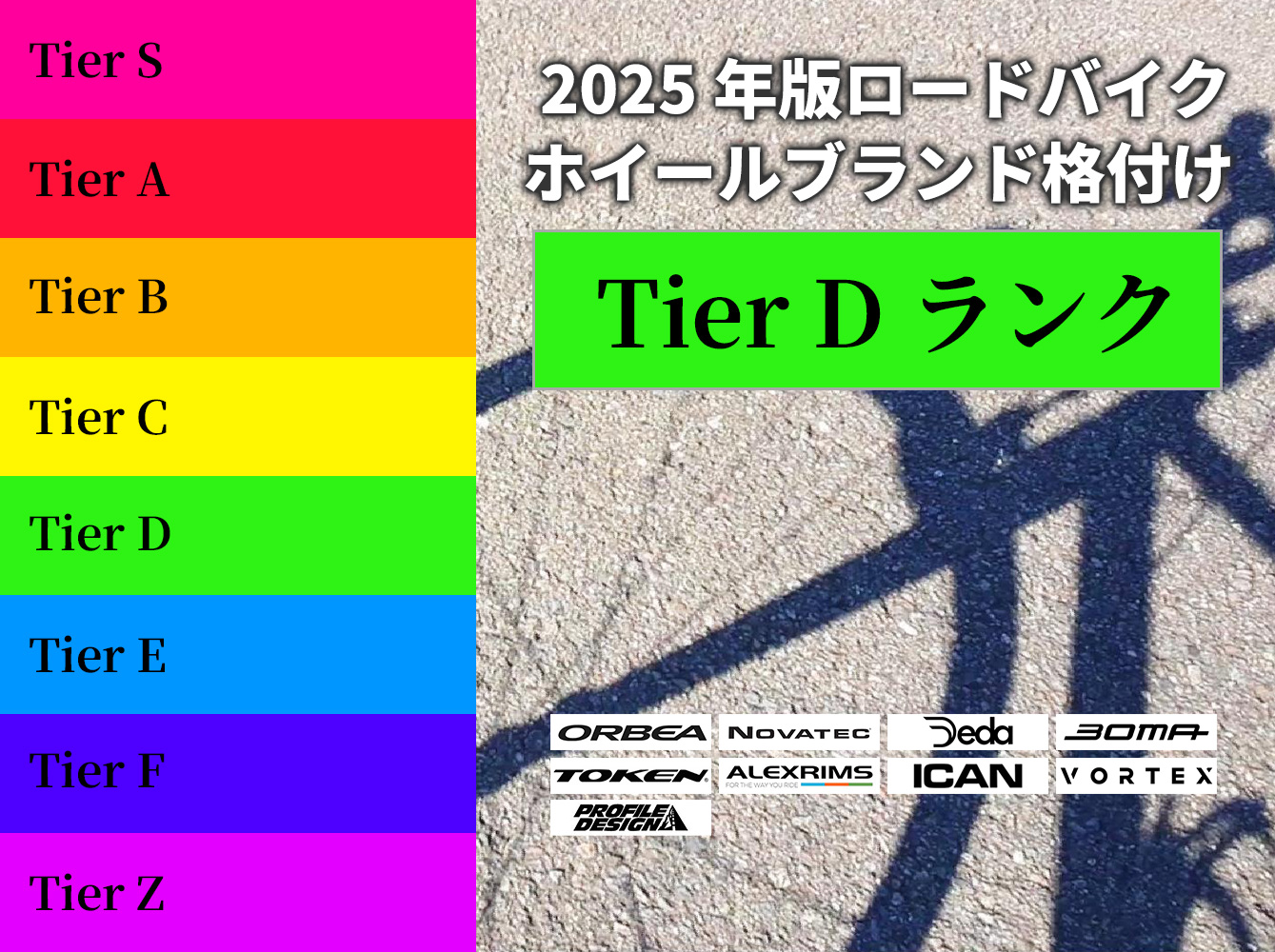

ロードバイク界隈において「Dランク」とは、一言でいえば“可もなく不可もなく”の位置づけです。SやAランクのように誰もが振り向くステータス性はないものの、BやCランクと比べてもさらに一般的で、コスパを重視するユーザーや、初めてのカーボンホイールを試してみたい層に選ばれる傾向があります。

ブランドによってはハブやリムなど一部コンポーネントで確かな実績を持ち、堅実さと実用性で評価されているのもDランクの特徴です。尖ったドヤり要素は薄いですが、ロードバイクの世界に広く普及しているからこそ無視できない存在と言えるでしょう。

- ロードバイクのホイール格付けTier Dランクの立ち位置

- ホイール格付け総合 第30位 ORBEA oquo(オルベア オクオ)

- ホイール格付け総合 同率30位 PROFILE DESIGN(プロファイルデザイン)

- ホイール格付け総合 同率30位 Novatec(ノヴァテック)

- ホイール格付け総合 第33位 Deda Elementi(デダ・エレメンティ)

- ホイール格付け総合 同率33位 BOMA(ボーマ)

- ホイール格付け総合 第35位 TOKEN(トーケン)

- ホイール格付け総合 同率35位 ALEXRIMS(アレックスリム)

- ホイール格付け総合 第37位 ICAN(アイカン)

- ホイール格付け総合 同率37位 VORTEX(ヴォルテックス)

- ホイール格付けTier Dランクの特徴と魅力

- まとめ|安価にカーボンホイールを試すならDランクも悪くない

ロードバイクのホイール格付けTier Dランクの立ち位置

ロードバイクのホイール格付けにおけるTier Dランクは、いわば「中庸」の象徴です。SやAランクのようにドヤれる輝きはなく、BやCランクのようにまだ個性を語れるほどの魅力も薄い。しかし、決してバカにされるわけでもない。まさに「ドヤれないがバカにもされない」絶妙なポジションに収まっています。

多くは完成車付属ホイールや、手頃な価格帯のブランドが並び、入門者やコスパ重視派の選択肢として存在感を発揮。ハブやリムで一定の実績を持つメーカーも含まれるため、信頼性は確保されつつ、ステータス性や羨望性は控えめ。ロードバイク沼にハマる前の“安全地帯”として、ある意味もっともユーザー数が多いのがこのDランクです。

ホイール格付け総合 第30位 ORBEA oquo(オルベア オクオ)

ORBEA oquo(オルベア オクオ)2025年の格付け評価 24pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 4pt |

| 実績 | 6pt |

| ブランド人気 | 5pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 4pt |

| 合計 | 24/50pt |

ORBEA oquo(オルベア オクオ)のブランド/メーカー解説

スペインの名門ロードバイクブランド「ORBEA(オルベア)」が手掛ける純正ホイールラインが「oquo(オクオ)」です。フレームメーカーが自社設計のホイールを展開する動きは珍しくありませんが、オルベアにとってoquoは単なる付属品ではなく、総合的な完成車パッケージを強化する戦略的プロダクトといえます。エアロロード「ORCA」やグラベル「TERRA」などのモデルに合わせた設計思想を持ち、空力や剛性の最適化だけでなく、スペインブランドらしいデザイン性も意識されています。

評価としてはDランクに位置づけられ、「ドヤれる」ステータス性や圧倒的なプロ実績こそ乏しいものの、完成車ブランドの信頼感と整合性は確かな強み。純正ゆえにジオメトリや剛性感とのマッチングが良く、アップグレードとしての派手さはなくても、堅実な性能を求めるユーザーには選択肢となり得ます。

カーボンホイール価格帯はハイエンドブランドに比べれば比較的抑えられており15〜20万円台が中心と、入門から中級層にとっては手を出しやすい位置にあります。その一方で「オルベアで揃える」という一貫性を演出できるのも大きなポイントで、バイク全体のブランド統一感を重視するユーザーからは好まれる傾向にあります。総じてoquoは、ステータス性よりも実用性と完成車としての完成度を優先するオルベア流の回答であり、玄人が語るドヤりブランドとは一線を画す存在と言えるでしょう。

関連リンク:2025年ロードバイクTier総合 同率14位 オルベア(ORBEA)

ホイール格付け総合 同率30位 PROFILE DESIGN(プロファイルデザイン)

PROFILE DESIGN(プロファイルデザイン)2025年の格付け評価 24pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 4pt |

| 実績 | 5pt |

| ブランド人気 | 6pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 4pt |

| 合計 | 24/50pt |

PROFILE DESIGN(プロファイルデザイン)のブランド/メーカー解説

PROFILE DESIGN(プロファイルデザイン)はアメリカ発祥のブランドで、もともとはDHバーやエアロバーといったトライアスロンやTT向けパーツで名を馳せました。近年はロードホイール分野にも参入し、エアロバーで培った空力ノウハウを活かした製品を展開しています。とくにトライアスリートやタイムトライアルを嗜むライダーからは、同ブランドで機材を統一できる利便性が評価されています。

ホイールはアルミからカーボンまで幅広く揃えており、リムハイトも多様なラインナップを展開。空力を意識した設計が目立つ一方、重量や耐久性に関しては「突出した特徴」というよりもバランス型で、普段使いにも対応できる堅実さを持っています。完成車ブランドと比べれば知名度は高くありませんが、トライアスロン界隈では一定の存在感を確立しているのが特徴です。

価格帯はアルミモデルで10万円前後、カーボンモデルでも30万円台が中心。手の届きやすさと、エアロデザインを取り入れた性能面のバランスが魅力といえます。高額すぎて手を出しづらいSランクやAランクのホイールとは違い、「空力設計を意識したホイールを手頃に試したい」というライダーにとって現実的な選択肢になっています。

格付けとしてはDランクに分類されます。ロードバイクのホイールとしては突出したブランド神話や圧倒的なプロ実績こそ持ちませんが、堅実な性能と価格バランス、そしてトライアスロンからロードまで幅広く対応できる柔軟性が持ち味です。総じてPROFILE DESIGNは、尖った個性ではなく“オールラウンダーとしての安心感”を提供するブランドといえるでしょう。

ホイール格付け総合 同率30位 Novatec(ノヴァテック)

Novatec(ノヴァテック)2025年の格付け評価 24pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 6pt |

| 実績 | 4pt |

| ブランド人気 | 5pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 4pt |

| 合計 | 24/50pt |

Novatec(ノヴァテック)のブランド/メーカー解説

Novatec(ノヴァテック)は台湾を拠点とするホイールブランドで、とりわけハブの分野で高い評価を得ています。もともとハブメーカーとしての実績が豊富で、その技術を活かしてホイール全体を展開するようになった経緯があります。精度の高いベアリングとスムーズな回転性能を備え、耐久性に優れることから、トレーニングからレースまで幅広いシーンで安心して使用できる点が支持されています。OEM供給も盛んで、完成車やサードパーティブランドに採用されることが多いため、知らず知らずのうちにNovatec製ハブを体験しているライダーも少なくありません。

価格帯はアルミリムの完成車付属グレードで5〜6万円前後、カーボンモデルでも10〜15万円台が中心と、手の届きやすさが際立っています。突出した華やかさや派手なプロモーションはありませんが、堅実さと実用性でライダーに寄り添う立ち位置を確保しています。格付けとしてはDランクに分類されるものの、これは「ドヤれないがバカにもされない」ゾーンに収まる存在感を意味します。見栄やブランド性よりも、日常的に使える確かさを選ぶ層にとって、Novatecは頼れる選択肢です。

総じて、Novatecは華美なイメージよりも堅実な機能性を重視し、コスパに優れたホイールを提供する現実派ブランドと言えるでしょう。

ホイール格付け総合 第33位 Deda Elementi(デダ・エレメンティ)

Deda Elementi(デダ・エレメンティ)2025年の格付け評価 23pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 5pt |

| 実績 | 3pt |

| ブランド人気 | 5pt |

| 希少性 | 6pt |

| 羨望性 | 4pt |

| 合計 | 23/50pt |

Deda Elementi(デダ・エレメンティ)のブランド/メーカー解説

Deda Elementi(デダ・エレメンティ)はイタリアを代表するコンポーネントブランドで、ステムやハンドル、シートポストといったコックピットパーツで世界的に知られています。そのデザイン性と剛性バランスの良さから、多くのプロチームやハイエンド完成車に採用され、ロードレースシーンにおいて確固たる地位を築いてきました。その一方で、ホイール分野にもラインナップを展開しており、エアロロード向けのカーボンリムやトレーニング用のアルミモデルなど、幅広いユーザー層を意識した製品を揃えています。

ただし、ホイールに関しては専門ブランドと比べて存在感が薄く、あくまで「Dedaパーツで統一したいライダーの選択肢」としての色合いが強いのが実情です。ハンドル周りを含めたトータルデザインの一貫性を好むユーザーには魅力的で、見た目の統一感を演出できるのは他ブランドにはない強みといえるでしょう。

価格帯はカーボンモデルで15〜20万円台が中心となっており、ハイエンドブランドと比較すれば現実的な水準に収まっています。格付けとしてはDランクに分類され、突出したステータス性や羨望性は乏しいものの、安心感を備えたブランドです。総じて、Deda Elementiのホイールはコックピットパーツで培ったブランドイメージを引き継ぎつつ、トータルコーディネート志向のライダーにとって確かな選択肢となっています。

ホイール格付け総合 同率33位 BOMA(ボーマ)

BOMA(ボーマ)2025年の格付け評価 23pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 4pt |

| 実績 | 4pt |

| ブランド人気 | 5pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 5pt |

| 合計 | 23/50pt |

BOMA(ボーマ)のブランド/メーカー解説

BOMA(ボーマ)は日本のブランドで、カーボン技術を活かしたフレームやホイールで知られています。特にホイールに関しては、国内ブランドならではの安心感と、比較的手の届きやすい価格設定が魅力です。軽量性や剛性のバランスを意識したラインナップを揃え、ヒルクライムやロードレース志向のライダーから一定の支持を得ています。国内レースシーンでも使用例が見られるため、「メイド・イン・ジャパン」の安心感を重視する層には根強い人気があります。

一方で、海外のトップブランドに比べると知名度やステータス性は控えめで、どちらかといえば“実用的な選択肢”という立ち位置です。ホイール単体としての突出した個性はやや弱いものの、完成車やフレームと合わせてBOMAで統一したいライダーや、国内サポート体制を重視するユーザーには適したブランドといえます。カーボンリムの作りは丁寧で、信頼性や耐久性を意識したモデルが多く、普段使いからレースまで幅広くカバーできるのも特徴です。

価格帯はカーボンホイールで12〜18万円台が中心となり、コストパフォーマンスに優れる点も見逃せません。格付けではDランクに位置づけられ、「ドヤれる」ような派手さはないものの、バカにされる存在でもなく、堅実で現実的な選択肢といえます。総じてBOMAのホイールは、日本ブランドならではの信頼感と、使い勝手の良さを重視するライダーにフィットする存在となっています。

関連リンク:2025年ロードバイクTier総合 同率44位 ボーマ(BOMA)

ホイール格付け総合 第35位 TOKEN(トーケン)

TOKEN(トーケン)2025年の格付け評価 22pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 4pt |

| 実績 | 4pt |

| ブランド人気 | 5pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 4pt |

| 合計 | 22/50pt |

TOKEN(トーケン)のブランド/メーカー解説

TOKEN(トーケン)は台湾発のパーツ総合ブランドで、BBやヘッドパーツ、チェーンリングなど軽量系パーツを幅広く展開しています。その中でホイールもラインナップに含まれており、カーボンとアルミの両方を揃え、エントリーからミドルグレードのライダーまでをターゲットとしています。軽量性を意識した設計やコストパフォーマンスの良さが特徴で、「最初のカーボンホイール」として選ばれることも多い存在です。

ブランドとしては、目立ったプロチーム供給や大規模なレース実績は少なく、ホイール専業メーカーと比べるとステータス性には欠けます。しかしその分、幅広いユーザーに寄り添う価格帯や、扱いやすい設計が評価されており、堅実で実用的なブランドとしての立場を築いています。派手なイメージやドヤれる存在感は薄いものの、「ドヤれないがバカにもされない」という安心感を持つDランクらしい立ち位置にあるといえるでしょう。

価格帯はアルミリムで4〜6万円前後、カーボンモデルでも10〜15万円台が中心と、手に取りやすさが大きな魅力です。軽さや剛性で突出するわけではありませんが、十分に信頼できる性能を持ち、アップグレードの第一歩としても現実的な選択肢となります。総じてTOKENのホイールは、ブランドの総合力と価格のバランスが光る、堅実で無難な一本を求めるライダーに向いた存在です。

ホイール格付け総合 同率35位 ALEXRIMS(アレックスリム)

ALEXRIMS(アレックスリム)2025年の格付け評価 22pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 4pt |

| 実績 | 4pt |

| ブランド人気 | 4pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 5pt |

| 合計 | 22/50pt |

ALEXRIMS(アレックスリム)のブランド/メーカー解説

ALEXRIMS(アレックスリム)は台湾を拠点とするブランドで、リムやホイールのOEM供給において圧倒的な存在感を誇ります。エントリークラスのロードバイクに完成車付属として採用されることが多く、初めてロードに乗ったライダーが触れるホイールがALEXRIMS製だった、というケースは世界的にも珍しくありません。耐久性とコストパフォーマンスを両立した設計で、通勤やトレーニング用の「とりあえず安心できるホイール」として高い普及率を誇ります。

メインはアルミリムで、頑丈さと扱いやすさが強みですが、近年はディスクロード向けを中心にカーボンホイールも展開しています。軽量さや空力面では専門ブランドに及ばないものの、完成車ブランドとの組み合わせで価格を抑えつつ導入できる点が魅力です。OEMのノウハウを活かし、エントリーから中級層のライダーに現実的なカーボン選択肢を提供しているのも特徴です。

価格帯はアルミホイールで3〜5万円前後、ディスク対応の上位アルミで6〜7万円程度。カーボンモデルでも10〜15万円台が中心で、他ブランドと比べても手に取りやすい水準に収まっています。格付けではDランクに分類され、「ドヤれる」存在ではないものの「バカにされない」安心感を持つブランドです。派手さよりも確実に走りを支えることに重きを置いた実用派メーカーとして、多くのライダーに浸透しています。

ホイール格付け総合 第37位 ICAN(アイカン)

ICAN(アイカン)2025年の格付け評価 21pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 3pt |

| 実績 | 3pt |

| ブランド人気 | 5pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 5pt |

| 合計 | 21/50pt |

ICAN(アイカン)のブランド/メーカー解説

ICAN(アイカン)は中国発の直販系カーボンホイールブランドで、ここ10年ほどで急速に知名度を高めてきました。最大の特徴は「安価で手に入るカーボンホイール」というポジションであり、従来は高嶺の花だったカーボンリムを、一般ライダーに身近な価格で提供しています。ECサイトや自社オンラインショップを中心に販売されるスタイルを採り、中間マージンを省いたことで低価格を実現しているのが強みです。

展開モデルはディスクロードやリムブレーキ両対応を含め、エアロ形状や軽量クライミング向けなど幅広いラインナップを揃えています。性能面では突出した個性やプロユースの実績こそ少ないものの、趣味ライダーにとって「初めてのカーボンホイール」として試すには十分な品質を持っています。耐久性や組み付け精度については個体差のある声もありますが、ユーザーからは「価格を考えれば満足できる」という評価が多く見られます。

価格帯は非常に攻めており、アルミモデルがほぼ存在せず、カーボンホイールでも7〜12万円台が中心。場合によっては10万円を切る価格でフルカーボンホイールを導入できるのは大きな魅力です。総じてICANは、ブランド力やレース実績よりも「まずはカーボンを履いてみたい」というユーザー心理に応える存在であり、チャレンジングな選択肢として一定の価値を持っています。

ホイール格付け総合 同率37位 VORTEX(ヴォルテックス)

VORTEX(ヴォルテックス)2025年の格付け評価 21pt/50pt

| 項目 | 点数 |

| ステータス性 | 3pt |

| 実績 | 3pt |

| ブランド人気 | 5pt |

| 希少性 | 5pt |

| 羨望性 | 5pt |

| 合計 | 21/50pt |

VORTEX(ヴォルテックス)のブランド/メーカー解説

VORTEX(ヴォルテックス)は中国発の新興直販系ホイールブランドで、ECを中心に手頃な価格でカーボンホイールを提供しているのが特徴です。ブランドの歴史は浅いものの、インターネット販売を軸に急速に存在感を高めており、「安価にカーボンを試せる」選択肢として注目を集めています。デザインはシンプルで、エアロリムやディスクブレーキ対応など現代的なトレンドを押さえた仕様が多く、見た目の満足度を重視する層にも響きやすい構成です。

性能面ではプロユースの実績や突出した技術力は見られませんが、趣味ライダーにとって十分に楽しめるレベルを確保しており、ホイールアップグレードの第一歩として導入されるケースが多いブランドです。品質にばらつきがあるという声もありますが、直販によるコスト削減で実現した価格を考えれば「試す価値あり」と感じるライダーも少なくありません。

価格帯はカーボンホイールでも7〜12万円台が中心で、上位リムハイトのモデルを選んでも15万円を超えることは稀です。アルミモデルはあまり展開されず、カーボンホイールに特化したブランドイメージを築いています。総じてVORTEXは、老舗ブランドのような信頼感や実績を求める層には不向きですが、価格優先でカーボンを導入したいライダーにとって「新興勢力ならではの手軽さと挑戦心」を提供する存在といえるでしょう。

ホイール格付けTier Dランクの特徴と魅力

ホイール格付けにおけるTier Dランクは、派手さやブランド性こそ控えめですが、実用性とコストパフォーマンスのバランスが光る層です。完成車付属の定番ブランドから、直販系の新興カーボンメーカーまで幅広く、ユーザーが最初に出会うホイールとしての役割を果たすことも少なくありません。

ステータス性や羨望性は薄いものの、日常のトレーニングや通勤、週末ライドに十分対応できる性能を備え、堅実にロードライフを支える存在です。価格帯もアルミで3〜6万円前後、カーボンでも10〜15万円台が中心と手が届きやすく、「まずはホイールを替えてみたい」と考えるライダーにとって現実的で頼れる選択肢となります。

まとめ|安価にカーボンホイールを試すならDランクも悪くない

Tier Dランクは、ロードバイク界隈で見栄を張るには物足りないかもしれません。しかし、だからといって笑いものになるわけでもなく、むしろ「普段のライドにちょうどいい」現実的な選択肢が揃っています。

完成車についてくるホイールから、新興直販ブランドの格安カーボンまで、ラインナップは幅広く、価格帯も手を出しやすい水準。ホイール交換に興味はあるが、いきなり20万円超のSランク品に飛び込む勇気はない──そんなライダーにとって、Dランクは最初の一歩を踏み出すための“安全圏”です。結局のところ、走りを支えるのは脚力と気持ち。ドヤれなくても、自分のペースで楽しめるのならDランクで十分と言えるでしょう。

コメント